|

2017�N���@

2018�N���@2019�N�� 2020�N��

2017�N���@

2018�N���@2019�N�� 2020�N�� |

||||||||||||||||||||||||||

| 120�����s�ɍۂ��� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

| �@�����ŁA�{����120���s���邱�Ƃ��ł��܂����B������ЂƂ��ɁA�ǎ҂̊F�l�Ƌ��^�L�����o�e���������Ă���e�ЁE����W�e�Ђ̂����͂̎����Ɗ��Ӑ\���グ�܂��B �@���������A������60�N�O�A��w�ɓ��w�������́A�i���X������n�ߏo���܂����B �@���̑O�A���Z����ɂ��A�w�Z�ɓ����ŁA�V�h�́u�������v�u�X�J�����v�u���Ԃ�v�u�����v�u���v�ɂ������Ă��܂����B �@���������Y���Ƃ���ł������A�w�F�ƓǏ��T�[�N��������Ă��āA����c��w����߂��ɂ������u����c���[�v�̘a���ŁA�Ǐ����z�Ȃnj�荇���܂����B�����́A���̓X���䕚����ܖ؊��V���Ȃǂ��p�ɂɗ��ăR�[�q�[�����`���̓X���������ƂȂǁA�m��悵������܂���ł����B���c�n��́u���炦�т��v���Y����ʓX�ł��B �@��w����́A�Љ�w���U���A��Ŗ{��T���ɁA�g�ˎ��`����w�Ԃ̌Ï��X�Ɋ��܂������A���鎞�A��㐽���w�R�[�q�[����x���A�i���X�ň�C�ɓǂ��Ƃ���A����̕����j�ɂ������������������W���邤���A���{�l���ŏ��ɍ�����i���X�͂ǂ����ƒT�����n�߁A�u�ے��قƓA�i�c�v�ɂ��ǂ���܂����A���̊ԁA�������W�̐�B�E�ɓ�������Ɏ��̕����������{����ɓ��ꂽ���Ƃ��L�b�J�P�ƂȂ�𗬂��n�܂�A���ꂪ����A���D�Ƃ��W�܂�k�ł���u���{�R�[�q�[�����w��v�ݗ��ɂ��Ȃ���܂����B �@�Ƃ�����A��w����́A�g�ˎ�����̓��}�S�ݓX���ɂ������m�َq�i���u�t�����v�����܂��ł���A���ɂ́A���������w����������X�u�G�R�[�v�ɓ����Ă��܂����B�k���̈�̓�������a�R�����ɂ������u�����v�ɂ��ẮA��y���畷������Ă��܂������A�قƂ�ǒʂ킸�A�{�i�I�ɒʂ��o�����̂�38�œƗ����ďo�ŎЂ������A���̒��̊��ŁA������́u���蓤�{�v���o�����ƍl��������ł����B �@�܂��u�����v�ɉ��x�������^�сA���X�̕X��A�b�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B �@���̎��ɕW�l���A�p���̍����}���قɂ������w�R�[�q�[�R�����x�̌��{���ʐ^�ɎB���Ă����A�����Ė{�ɂ������ƍl���Ă��炵���悤�ŁA�A���r�A��ɂ����\�̓����O���w�����̖���v�搶�Ȃǂ������A���̘b�����肵�Ă���܂����B�E��� |

�@���ꖘ�A�������蕶����200���قǏW�߁A����[�߂Ă��܂������A���܂��ܒm�荇�����u��������v���̕��Ƙb���@�����A���J��2�ł̓ǂݕ��u�R�[�q�[��������b�v��A�ڂ���@��܂����i���̎G���ɂ͕���a�Y�����i���X�̌o�c��j���[�̂��Ƃ������Ă��܂����j���A1�N����ɂ́A�u��������v�����p���ɂȂ������߁A�W���܂��搶�A��B��w�̐搶�Ȃǂ��܂߁A�R�[�q�[�̓��l�����o�������Ƃ����b�ɂȂ����̂ł����A����ȏ�i�W���Ȃ��A�悵����Ȃ�A���͂ŎG�����o�����ƌ��ӂ��A�{����n�������̂�1990�N�̂��Ƃł����B�������u����ƕ����v�ƌ��߂Ă��܂����B

�@����܂ŁA�R�[�q�[�W�̐l�Ƃ��قƂ�ǘb�������Ƃ��Ȃ��A�R�[�q�[�g����q�ˁA������ɑ��k�����Ƃ���A�u���c����A����ȕ����Ȃ�Ă����G�����o���Ă��A�����l�͂��܂����B���܂łɂ����l���̐l���o�����肵�܂������ǁA2����3���łԂ�Ă��܂��B��߂����������ł���v�ƌ����܂����B �@����������āA����Ȃ点�߂�10�����炢�܂ł͐Ԏ��ł���������o�����B�������A����ɂ͂ǂ�������ǂ����ƍl���A�v�������̂��A����u�����u���v�̊����Ɋ����������Ă��炦��Δ����̂ł͂Ȃ����ƁA���鋰��C���^�r���[��\�����Ƃ���A�������������A���̌�������A�L�����f�ڂ��邱�Ƃ��ł�����A�鍑���H���V���ɏЉ�L�����̂�A�������ܘA������������l��������A���̌㎩�������X���J���l�������A�R�[�q�[�����ɊS����l�����������߁A�����܂Ŕ��s�ł��܂����B �@30����50���ɂ́A�ɓ������A70����100���ɂ͕���a�Y���ɁA���j���̌��t�������Ă��������܂������A���܁A�����b�ɂȂ��������A�ɓ����A���A�����ĕW������������A�c�O�Ȏv���ł��B �@�Ō�ɂȂ�܂������A�킪�܂܂Ȃ��肢�ɂ�������炸�A�����M���������Ă���M�҂̕��X�ɂ���������\���グ�A120�����s�̎��Ƃ����Ă��������܂��B�@�i�{���劲�E���c�G�i�j |

||||||||||||||||||||||||||

| 2020�N12��30�����s No.120 �~�� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

| ���R���i�Ђ̉e���ŁA10���ȍ~�ɉ��щ��тɂȂ��Ă����o�ŕҏW�̎d�����d�Ȃ�A���܂łɂȂ��Z�������A���̕ҏW�������������Ă��錻�݂܂ő����Ă��܂��B ���Ƃ����̂��A10�E11�E12����3�����̊ԂɁA�召7�̐��앨������A�قƂ�ǖ����A�ߑO2���܂Ŏd��������Ƃ��������������܂����B ���������A���H�̂��ƂƂ��A�[�H�̂��Ƃɉ������Ƃ��Ăł����B����ɂ��Ă��A�R���i���C��t���Ȃ���A���ҁE���ŏ��E������Ƃ̑ō�����A�C�������x���d�˂Ă̍j�n��̏�Ԃł������A���ꂼ��̒S���҂̂����͂ŁA�����ɂ����d�オ��ɂȂ�A���ӂ���݂̂ł��B�ȉ��͂��̏o�œ��e�ł��B 1 ���{�R�[�q�[�����w��j���[�X�@82���EB5��24�ŁB(����z�z)  2 ��J�P�b���w�����R�̐��E(������)�x�A���E�������L�O���p��(A4��5,000�~) |

4 ���ʗE�w�R���i����������q���g�x(A5��900�~) 5 �u�l�G������51���v(300�~) 6 ���{�R�[�q�[�����w��ҁw�R�[�q�[�@��������27��(�̉�2,000�~�j 7 �u����ƕ���120���v(�{��) �����i(�Ŕ�)�������Ă�����̂́A���X�����Ŏ�ɓ���܂��B �����{�R�[�q�[�����w���ɂ��� �́A�����ǂ�UCC�R�[�q�[�A�J�f�~�[�_��(078-302-8288)�ł��B��⍇���B |

||||||||||||||||||||||||||

| 2020 12 31�X�V | |||||||||||||||||||||||||||

| 2020�N9��30�����s No.119 �H�� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

���ŋߓǂ{�̂����A�R�[�q�[�W�ł́A�����ł͂��邪�A��ՐV�������w�����̏����ȋi���X�x�Ɋ��������B ���ŋߓǂ{�̂����A�R�[�q�[�W�ł́A�����ł͂��邪�A��ՐV�������w�����̏����ȋi���X�x�Ɋ��������B�T(1�t�̃R�[�q�[����)�A�U(�R�[�q�[�̋L��)�A�V(�R�[�q�[�̍���X��)��3�͂���Ȃ�A�����Z�X�E�Ζ��n�E�ǂ��s�����X�̂��Ƃ������Ă���̂����A���ꂼ��̓X�̎�l�������ɂ��ēX���J���A�ǂ̂悤�ȑԓx�Ŏd�������Ă��邩���A���ꂼ��̓X�ɓ��������̕M�҂̐l���Ƃ���܂��`���Ă���B�����Ă����ɂ́A��Վ��̏�ɉ������፷�����猩������ӂ��i���X�ւ̎v�������ӂ�A������X���A���łɕX�����X���A���̊�O�ɁA�ق��ӂƕ�����ł����B �����āA���̖{��ǂ݁A���̒m��Ȃ����X�ɂ������������Ƃ�����A�Љ��Ă���12���̂���8���ɓ��������Ƃ�����̂ŁA�]�v�Ȃ��������N�����̂�������Ȃ��B���Ɏ��̏Z��ł��鍂�c�n��̖����X�u�����v�A�ѓc���u�G�����v(���̃G����2�X�����͖���)�A�����āA����́u�������A�v(���݂����ƒ�)�̂���l���A�a�J�ɂ��������X�u�����v�̏o�ł��������Ƃ��ĔF����(���̓����̎x�X�A�V�h�w�r���̈�K�ɂ������S�~�R�[�q�[�����t�����Ƃ��A��������)�A���ݍ\�z���́w�����i���X�ϑJ�j�x�̎Q�l�ɂȂ�ȂǂƂ��v�����B���̖{��1994�N�A���E�����Д��s������łŁA�Ï��X�ŒT���ق��Ȃ��B

|

���V�����X�̒I�Ɂw47�s���{���̏��i���x(�R�V���ɒ��A���ƔV���{�ЁA1,800�~�j���������B���̖{�́A���Ȃ�ȑO�ɏo�ł���Ă���̂ɂƎv���Ȃ���A�������Ă݂�ƁA�u���Ƃ����v�ɁA���҂�2013�N�ɖ{�������s��������A�s���̎��̂ɑ������E�����ƁA�킳�L���Ă����B �u���i���v�����������҂��S����K�ꏑ�����{���A������x�o�ł������Ɗ�����Ƒ��Əo�ŎЂ����͂��āA���j���[���i�Ȃǂ��Ē������Ď蒼�����ďo���ꂽ�̂ł���B����Ȏv�������߂Ă̏o�ł̐S�ӋC�ɋ������A�������Ă��܂����B �u���i���v�����������҂��S����K�ꏑ�����{���A������x�o�ł������Ɗ�����Ƒ��Əo�ŎЂ����͂��āA���j���[���i�Ȃǂ��Ē������Ď蒼�����ďo���ꂽ�̂ł���B����Ȏv�������߂Ă̏o�ł̐S�ӋC�ɋ������A�������Ă��܂����B������Ƃ͂�����Əo�ł̌`�Ԃ͈Ⴄ���A���ď��Ђ���o�ł����A�ѓc��������́wcafe���玞��͑n�����x���A9���A�N���~�h�o�ł���A�V�����Ō^�ŁA�V���ȃR�����A�{�ɏo�Ă���X�̒n�}�Ȃǂ�����ďo�ł��ꂽ�B�f�U�C���A�g�ݕ��ȂǑ�ϔ������A�܂����������̂ɂ��K�����{�ɂȂ��Ă���A�Ⴂ�������ɂ��A���Гǂ�ł��炢�����Ɗ���Ă���B�{��1,800�~�B |

||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||

| 2020�N6��30�����s�@No.118 �č� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i

|

|||||||||||||||||||||||||||

�������̉��n�d�B�����u�����_�[ of �c�V��[�v�́A�X�y�C�������ƁE�c�V���q���ɂ��āA�ޏ��̂���q����ł��������ԓc�ߎq�l����̕��������𒆐S�ɂ܂Ƃ߂����̂����A���̎�ނƂ܂Ƃߕ��̏�肳�ɁA���S������ꂽ�B �����Ď����A�_�c�_�ے��ɂ��������X�u���[�����ǂ�v�̕��y�B�玁�ɕ����������āA���蓤�{�w���[�����ǂ��50�N�x���܂Ƃ߂����Ƃ����邪�A�����A�ǂ̂悤�ɂ܂Ƃ߂���悢���A���̂ނÂ��������A����Ǝv���m���Ă�������A���n���̂܂Ƃߕ��̂��炵����]�v�������B �����Ď����A�_�c�_�ے��ɂ��������X�u���[�����ǂ�v�̕��y�B�玁�ɕ����������āA���蓤�{�w���[�����ǂ��50�N�x���܂Ƃ߂����Ƃ����邪�A�����A�ǂ̂悤�ɂ܂Ƃ߂���悢���A���̂ނÂ��������A����Ǝv���m���Ă�������A���n���̂܂Ƃߕ��̂��炵����]�v�������B ������ł��A���̌�A���x������w���[�����ǂ��50�N�x�����Ƃɂ������Ɣ��w��㌩䇁x���܂Ƃ߂�d�����˗����ꂽ�̂�����A�܂����i�_�͂����������̂��ȂƁA�z�b�g�������̂ł���B ������ł��A���̌�A���x������w���[�����ǂ��50�N�x�����Ƃɂ������Ɣ��w��㌩䇁x���܂Ƃ߂�d�����˗����ꂽ�̂�����A�܂����i�_�͂����������̂��ȂƁA�z�b�g�������̂ł���B

|

�������A�w���{�x���w��㌩䇁x���H�Q�{�ƂȂ��Ă���A�Ï��s��ɂ��߂����ɏo�Ȃ����A�u���[�����ǂ�v����邽�߂́A��ꋉ�����ƂȂ��Ă���ƏЉ�ꂽ�肷��ƁA�����ɗ��ĂĂ悩�����Ǝv���B �����Ȃ݂Ɂu���[�����ǂ�v�́A���y�l�̂��q�����p����A�ꏊ�͋ߏ��ɉz���ꂽ���A�����͓����̂܂܂ɐ��ƒ��ł���B ��4��1���ȍ~�A�R���i�̉e���ŁA���c�n����ӂ��������o�Ȃ������ł��������A���̊ԂɁA���˂Ă����悵�Ă���A���

|

||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||

| 2020�N3��30�����s�@ No.117 �t�� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

���������߂Đ_�˂ɍs�����̂́A���a38�N�A�u���E���N�����G�|�V�������v�ɎQ���������������B����� �p���āA�_�ˎs���̃t�H�[�N�_���X�̉�ɍs������A�z���̑��ւ̒��̃n�C�L���O�ɎQ�������B �p���āA�_�ˎs���̃t�H�[�N�_���X�̉�ɍs������A�z���̑��ւ̒��̃n�C�L���O�ɎQ�������B���ꂩ��20���N��A�u�R�|�q�[���{�v�̊��ŁA������́u�ɂ��ނ�����v��2�K�ŁA�쐣���q������2���Ԃقǂ��b�������������B�e�[�v�����Ȃ���A���ǁw���{�E���{�̃R�[�q�[�x�͌��̖����ɂȂ��Ă��܂������A���̎��̂��b�́A�ق��̐l�������Ȃ����e���܂��̂ł������B

���̌���A�u�ɂ��ނ�v��u�G�b�O�A�[�g�v�̖{�𑗂��Ă��������Ȃ���A�{���o���Ȃ����Ƃ�����A�莆�̂��Ƃ肾���ɂȂ��Ă��܂����B �����̈�J���̕��͂�ǂ݂Ȃ���A�{���ɐ쐣����́A�N�ɂ������Ă��e�g�ɁA�����u�ĂȂ��ڂ���l�������ƁA���݂��ݎv���o���B |

���Z���[�h����̌̏㌴�В��Ƃ̏o��ƌ𗬂��A���R���̕��͂���v���N�������B�ꎞ�͖��T�̂悤�ɂ�����A�u�X�y�V�����e�B�R�[�q�[�v�@�̕K�v���ƁA����ݗ��̕K�v���������q�ׂ��A���݂́uSUAl�v�ݗ��̉A�̌��J�҂ł������B���̎咣�́A���Ђ����w�Z���[�h�R�[�q�[�̒���x�Ƒ肵�Ċ��s���ꂽ�B�ɗL�B�w������ ���Z���[�h����̌̏㌴�В��Ƃ̏o��ƌ𗬂��A���R���̕��͂���v���N�������B�ꎞ�͖��T�̂悤�ɂ�����A�u�X�y�V�����e�B�R�[�q�[�v�@�̕K�v���ƁA����ݗ��̕K�v���������q�ׂ��A���݂́uSUAl�v�ݗ��̉A�̌��J�҂ł������B���̎咣�́A���Ђ����w�Z���[�h�R�[�q�[�̒���x�Ƒ肵�Ċ��s���ꂽ�B�ɗL�B�w���������ז�l�̍���̋L���́A�u�L���[�o�v�̃R�[�q�ꎋ�@�B�J�X�g���A�Q�o���A�L���[�o�v���ɁA�ז쎁�͐S������A���ꂪ���̐��i�ɉe����^�����Ə����B �u�������̂ɂ��炪���A���s���^���A�k�}��g�܂Ȃ��A�����������邱�Ƃ��ɒ[�Ɍ����A���͂ɒ��w�𗧂Ă�v�Ƃ������̂́A�����܂߂āA���̔N��ɐ������Ⴂ�l�̊Ԃɋ����������Ǝv���B ���Ƃ���ŁA�L���[�o�̃R�[�q�[�Ƃ��̍��̐l�тƂ̌��݂̐����Ԃ肪�A�悭���ʂ��ꂽ���̕��͂���A���낢��Ȃ��Ƃ��l����������̂ł͂Ȃ����낤���B ��2����3���ɕҏW���삵���̂́A���{�R�[�q�[�����w����u�j���[�X  80���v�ƁA���s���u�⒆����X�v���w�⒆�����_�[�u�����h�x�iA4�ŁE354�ŁE�{��3,100�~�̑��j��2���B 80���v�ƁA���s���u�⒆����X�v���w�⒆�����_�[�u�����h�x�iA4�ŁE354�ŁE�{��3,100�~�̑��j��2���B�ҏW���Ȃ̂́A���{�Љ�w�j�w��́@�w�Љ�w�j������42���x�A����Ǝ������E�ҏW���́w�����{�Љ�w�u�������x(����)�ł���B |

||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||

| 2019�N12��30�����s�@ No.116 �~�� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

| ��10��5���E6���@�������q��w�ɂĊJ�Â��ꂽ�u���{�Љ�w����v�ɏo�X�B�o�ł��ꂽ������u���������Y�����v5�������B�����̌����҂��A���������Y�̌������������ƁA����������̐�Ŗ{��I��ł����̂ŁA���ʕK�v�Ȗ{�������߂�ƁA���̒�����7�������߂��B����ɂ��Ă��A�w�҂ɑ��镶�ȏȂ̌����⏕���̏��Ȃ��ɂ͋����������������B ��10���ȍ~�ҏW�����{�́A�u�l�G������v�A���{�R�[�q�[�����w����u�R�[�q�[��������26���v�A�����Ė{���ł���B ���R�[�q�[���������Ƃ����A��N�ҏW����25���Ɍf�ڂ��ꂽ�����^�I������u���蕁�y�t�����ɂ��������蓜�v�̘_���́A�܂�ɂ݂�J��ŁA���N�̊w��12���̏W��ɂ����āA�u���{�R�[�q�[�����w���܁v�����^���ꂽ�B�����A��������͘a���p�œo�d����A���̎�܂��Ă̎ӎ������炵���A���������B

���x�m�ۋ@�̎Ўj�u�ܑ̂̋@�B�v���b�������B���{�������@��~���̗��j���ڏq���ꂽ�ӏd�{�ł���B ���x�m�ۋ@�̎Ўj�u�ܑ̂̋@�B�v���b�������B���{�������@��~���̗��j���ڏq���ꂽ�ӏd�{�ł���B |

�����N3��19��(��)�@�ߌ�1���`5���A�u���W����g�ق��V����X���Z���[�h�������̍u�����u�u���W���R�[�q�[�v������B�ڂ����̓Z���[�h����ցB

|

||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||

| 2019�N9��30�����s No.115 �H�� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

| �䕗�A��J�Ŕ�Ђ��ꂽ���ɁA���������\���グ�܂��B ��114���̂��̗��ŏ������悤�ɁA����(���j���ّ�\�̊��c�K�Y���Ƃ�����āA����1�N�Ɏ����ҏW���ďo�ł����w����A�����݂����x���A���Ђŕ�������b������Ǝ������A10��5���ɏ��X�ɕ��т܂��B  ���e�͐��E�Ɠ��{�̃R�[�q�ꖡ�o�����j�A�R�[�q�[�̖��o�Ƃ́A�������肷��v�f�A��v�Y�n�ƃR�[�q�[�̓����A�ō���1�t�����Ă邽�߂�(�����A�����A�u�����h�A�O���C���h�A���o1�A�l���E�h���b�v�A���o2�A�y�[�p�[�h���b�v�j���ɂ��ď����ꂽ�A�ō��̖{�ł��B���͖S���ɓ������A����a�Y�����P����Ă��܂��B�ō�1,320�~�B ���e�͐��E�Ɠ��{�̃R�[�q�ꖡ�o�����j�A�R�[�q�[�̖��o�Ƃ́A�������肷��v�f�A��v�Y�n�ƃR�[�q�[�̓����A�ō���1�t�����Ă邽�߂�(�����A�����A�u�����h�A�O���C���h�A���o1�A�l���E�h���b�v�A���o2�A�y�[�p�[�h���b�v�j���ɂ��ď����ꂽ�A�ō��̖{�ł��B���͖S���ɓ������A����a�Y�����P����Ă��܂��B�ō�1,320�~�B��7��25��(��)�@�S����w�A����ÁA�i��)�q���R�[�q�[���͂́u��w�u���E�R�[�q�[�w����v�Łu�R�[�q�[�̗��j�ƕ����v�ɂ��ču���B�I����A�b�ɋ����������ꂽ5�l�̕��Ɏ�����A�F����̔M�ӂɊ������܂����B

|

������ɂ��Ă��A5���ȍ~�A�x���������Ƃɂ́A�ҏW�E����E�o�łɂ�������鎄���܂߁A�����̒�����ƁA�_��Ј���p�[�g�œ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�ɂƂ��ẮA�傫�Ȗ�肾�Ǝv���܂��B����ɗ��N�́A�I�����s�b�N�̔N�A�ǂ��Ȃ�܂����B ���w���{�̋i���X�ϑJ�j�x�Ɓw�����{�̍u���Љ�w���ڎ��W���x�ɂ��ẮA�Ȃ�Ƃ��o�ł������ƍl���Ă��܂��B |

||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||

| 2019�N6��30�����s�@ No.114 �č� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

| ���{���ɂ́A�R����q���́u�V�h���������v�̕��͂��f�ڂ������܂����B�R�莁�́A1923�N�ɕ��䌧�ɐ��܂�A20���߂��Ă���A�����j������[�߁A�����Ɂw�T���_�J���n�ԏ��فx(1973�N)�A�w�T���_�J���̕�x�w���߂䂫����̉́x�̎O���삻�̑��̖{��������܂����B �����Ɂw�T���_�J���n�ԏ��فx�́A�I�����P����E�c�����コ��̏o���ʼnf�扻����傫�Ȕ������Ăт܂����B�����́A���ׂċߑ���{�̒�ӂɐ����������Ɍ������Ă����̂ŁA�����́A�R�莁����ɂ���������o�����u�A�W�A�����𗬎j�����v�̒������܂ꂽ�{�ł����B �������w������A�Љ�w���U���钆�ŁA�u�Љ�a���w�v�̖{��ǂނ����A�����j�̖{���ǂނ悤�ɂȂ�A�R�肳��̖{��ǂ��̂ł����A���̒��ŁA�R�莁���ꎞ���V�h�́u�������v�œ����Ă������Ƃ�m���Ă��܂����B �������ɏo�Ă���A�v�̎������w�ҁE��M��Y���̖{���ǂ�ł���A���Ɂu���{�Ï��ʐM�v���̕��͂��y���݂ɂ��Ă���܂����B���N�̕�A�����ɁA�㎁�̐����̒m�点���ڂ�A�c�O�Ɏv���Ă���܂����B�㎁���A�������̏�A�q�ł����B ������1�N���2018�N10���ɁA���q�����S���Ȃ�܂����B����ȗ��A�����̂��Ƃ��A�{���ŏЉ�����Ǝv���Ă���A�����ŏЉ������ł��B ��4��25��(��)�@�u�R�[�q�[�V���v�ɂ�������Ă��܂����A�u�O�O�R�[�q�[�X�N�[���v�̐��c�ꑠ�������͂����u���̉w�i�Ìy���_�j���Y�Z���^�[�v���ɍ��ꂽ�u���_�����Ɂv�̏v�H���ɎQ�����܂����B

|

��5��20��(��)�@���ɂ���(��)���ّ�\�̊��c�K�Y���Ɓw����A�����݂����x�̕����ɂ��đł����킹�B�ݗ����ێ��ɂ��Ă̋����[�����b�Ƌ��ɁA�p�l����̋ݗ����̎ʐ^�����肵�܂����B ��6��2��(��)�@���{�R�[�q�ꕶ���w���̑���ƋL�O�u���B�u�J�t�F�Ɠ��{�l�v�u�A���r�A���i�C�g�ƃR�|�q�[�v�̋����[���b���܂����B����ł́A12��1��(��)�̔N���W��ł��y�����b��������܂��B�����̂�����A���Г�������B�C���^�[�l�b�g�Ō������邩�A�������(078-202-8880)�ɘA�����Ă��������B ��4���ȍ~���A�u�l�G����48���v�u���{�R�[�q�ꕶ���w��j���[�X78���v�A���{�Љ�w�j�w��̔N��u�Љ�w�j����41���v�A�����Ė{���̕ҏW�ƁA��Z���̓��X�ł����B����̗\��Ƃ��ẮA�w����A�����݂����x�̕����ŁA�w�����{�̍u���Љ�w���ژ^�W���x�A�w���{�̋i���X�ϑJ�j�x�A�G���u���������Y�����v�̔��s���\�z���Ă��܂����A�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��c�B ��3��17��(��)�@�u�J�t�F�E�h�E�����u���v��l����������Y���̈�����ɓ���u����ɎÂԉ�v���J�Â������Ƃ́A�O���ł��L���܂������A���C�̉�����Ă��ꂽ�̂́A�i���[�A�����u���ɋ߂Ă����u�J�t�F�X�^�C���R�W���E�v�̏�������ł����B���̏�������A���̂悤�Ȉē������������܂����B  ���u2007�N�����10�N�ԁA�R�[�q�[���X�Ƃ��ĉc�Ƃ��Ă���܂������A2017�N�ɁA������̈ړ]�ɔ����A�J�t�F���r�A�o�[�Ƃ��čďo���v���܂����B�R�[�q�[���X�Ƃ��Ă̖������ʂ����A�i�|���^�����̐H����r�[���E�E�B�X�L�[���[���������X���c�ƒv���Ă���܂��B�v ���u2007�N�����10�N�ԁA�R�[�q�[���X�Ƃ��ĉc�Ƃ��Ă���܂������A2017�N�ɁA������̈ړ]�ɔ����A�J�t�F���r�A�o�[�Ƃ��čďo���v���܂����B�R�[�q�[���X�Ƃ��Ă̖������ʂ����A�i�|���^�����̐H����r�[���E�E�B�X�L�[���[���������X���c�ƒv���Ă���܂��B�v�Â��āA�u�̌��l���h���b�v�R�[�q�[���{���v�Ƃ��āA�u���Ȃ����R�[�q�[��������܂��B�v���̌���ŁA�������g�̃R�[�q�[�����ĂĂ݂܂��B�������\�~���Ŕ҂�������X���D���̃l���t�B���^�[���g�p�ł���`�����X�ł��B 14���`16���E19���`21���B�v�\��B������1�t��690�~�`�B�v�Ƃ����A���X�ł͌����Ȃ����g�݂�����Ă��܂��B�₢���킹�́A�����s�n�c���ȋ�3-1-17�i03-5608-2081�j�c�Ƃ�11��30���`17����18��30���`23���B���j�x�B  |

||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||

| 2019�N3��30�����s�@ No.113 �t�� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

| ����������2�{�̐V�A�ڂ��n�߂܂����B���Ȃ킿�A�����ҏW����u�i���X�̏o�Ă��镶�́v�ƁA��ˈ����́u�C�^���A�̃J�t�F����v�ł��B ���̂��̂��n�߂悤�Ƃ����L�b�J�P�́w�T���_�J�����ԏ��فx�w�T���_�J���̕�x�w���߂䂫����̉́i�R�c�킩�̐���Ȃ鐶�U�j�x�Ȃǂ��������A�R�薾�q�����S���Ȃ�ꂽ�Ƃ����V���L�������āA�ȑO����\�z�����Ă������̂��A�����Ȃ���ƁA�����������̂ł��B

�����́A�R����q���́A��������̋i���X�œ����A���̌�A�����j�I�ɂ��L���ȐV�h�̋i���X�u�������v�œ����A�����ŕv�ƂȂ�㌘��Y���ƒm�荇���A�����́w���{�̗c�t���x�Ŗ����o�ŕ����܂���܂��܂����B���̂������́A�w�T���_�J���܂Łx�̒������Q�Ƃ��Ăق������A�u�������v�ɂ��Ă��A���͂��c���Ă��܂��B ���������ɂ��ẮA�������̏ڂ����������o�Ă��܂����A���ŋ߁A�������ōŌ�͏��x�z�l�Ƃ��ē����Ă����R���玁�̎���o�Ŗ{�w�i���鎩�`�V�h���������x����肵�āA�����ɂ����l�ɂ��������Ȃ��V�h�̋i���X�ƕ������̗��j�A�����ɏW���������l�A�����Čo�c�҂̉��R���̌o�c���j�Ɛl���ɂ��āA���߂Ă����������̂��ƁA1960�N��ɉ��x�����������Ƃ̂��鎄���A�m�蓾�܂����B

|

�������Ă�����l�A�O��q���Ɂw�n�C�J���H������ڂ��L�x������܂����A���̒��Ɂu���i�~�v�Ƃ����R�[�q�[�����܂���X�̂��Ƃ��o�Ă��܂��B�O��Ƃ͈ȑO�߂Ă����o�ŎЎ���A�ʖG�̑ł����킹�ŁA���Z�܂��̃}���V�����ł���������Ƃ�����A����ȗ��A�������ǂ݁A���������̂ł��B �������Ă�����l�A�O��q���Ɂw�n�C�J���H������ڂ��L�x������܂����A���̒��Ɂu���i�~�v�Ƃ����R�[�q�[�����܂���X�̂��Ƃ��o�Ă��܂��B�O��Ƃ͈ȑO�߂Ă����o�ŎЎ���A�ʖG�̑ł����킹�ŁA���Z�܂��̃}���V�����ł���������Ƃ�����A����ȗ��A�������ǂ݁A���������̂ł��B���u���i�~�v���A�i���X�j�̏�ŏd�v�ȓX�ŁA����E�V�h�E������ƁA�O���̓X������A���ꂼ�ꕶ���l���W�܂��Ă���̂ŁA���̂��Ƃ����グ�����ƍl���Ă��܂����B ������Ȃ��Ƃ���A��1��ڂ́A�{���Ȃ�u�������v����n�߂Ȃ���Ǝv���Ă����̂ł����A�Ȃ����u�V�h�̃W���Y�i���v�ɂȂ�܂����B ����˂���́u�C�^���A�̃J�t�F����v���n�ɍs����A���X�̃J�t�F��K��A�ʐ^�ƋL�^���B���Ă��܂��B�C�O�̃J�t�F���ʐ^���ƕ��ŏЉ��̂��������ȂƊ�悵�A���肢�������̂ł��B �Ƃ����̂��A��˂���̓X�u�J�t�F�E�t���[�����v�́A���������ꂽ���̂������ł����A�W���I����́u�����v�Ȃ���̋g�ˎ��Ɏc��A���D�݂̓����Ɩ��̓X�Ƃ��Đ����ł�����̂�����Ă����˂���Ȃ�A�����Ƒf�G�ȎʌÕ��ƕ��͂������Ă���������Ǝv��������ł��B�����ɗ���ꂽ��A���X�ɂ��A���Ђ���艺�����B ��3��17��(��)�@����Y�����1�����ɓ���u����ɎÂԉ�v���A�ɓc���V����̉����Ƃ�ŊJ�Â������܂����B�i���ԁA�u�J�t�F�E�h�E�����u���v�ɋ߂Ă����u�J�t�F�X�^�C���R�W���E�v�̏�������̓X�ł̗ǂ��W���ł����B

������1�N�ɗY�{�Ђ��炽�̂܂�āA�����ҏW�����w����A�����݂����x���ߓ����ɁA�����������܂��B ���̖{�́A���̂��肢�ŁA�ɓ������܁A����a�Y���܁A���c�K�Y���܂ɂ����͂��������܂����B���̌�A�ɓ����܂ƕ��܂��S���Ȃ�A���X�ɁA����l�̖��̏o���{���c�������̂ƁA���e����������ł��B |

||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||

| 2018�N12��30�����s�@ No.112 �~�� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

| ��9��30(���j�@�u�J�t�F�E�h�E�����u����l�E����Y������Âԉ�v�ɁA�Ăт����l�̈�l�Ƃ��ĎQ�������B �v���A��N���́A���N5��26���ɂ́A�u������̒a�������j����v���J�Â��Ă����̂ɁA�Ƃ��Ƃ����N��5��26���ɂ́A���Ȃ�ʂ��ƂƂȂ��Ă��܂����B �{����n������ɓ������āA�����Ɋ��l�̃C���^�r���[�L�����f�ڂ����Ă��������Ă���̐[�����������̐��X�B�������ӂ���݂̂ł���B

���l�Ƌ��ɁA���̑��h��������X��A�g�ˎ��u�����v�̕W���I����̖{���A2���o�ł����Ă������������A���ܔ̔��ł���̂��u����̗��v3,150�~�̂݁B ��10��4���ɂ́A�u���ŃR�[�q�[���y���މ�v(���{�R�[�q�[�����w��E�q���R�[�q�[����)�A

|

11���ɂ́A�uUCC�R�[�q�[�����فv��Ấu�A�K�T�N���X�e�B�ƃR�[�q�[�v(��J�P�Ӎu�t�j�ɎQ���B

��12��2���A���{�R�[�q�[�����w��́u�N���W��v�ɍ��킹�u�R�[�q�[��������25���v�@�̕ҏW�ɂ����A�����Q���B25�N�L�O�Ƃ��āu���{�R�[�q�[�����w�܁v�𐧒肵�A��1��̎�҂��A�O�O�R�[�q�[�X�N�[���̐��c�ꑠ���Ɍ��肵���B

|

||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||

| 2018�N9��30�����s No.111 �H���@�ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

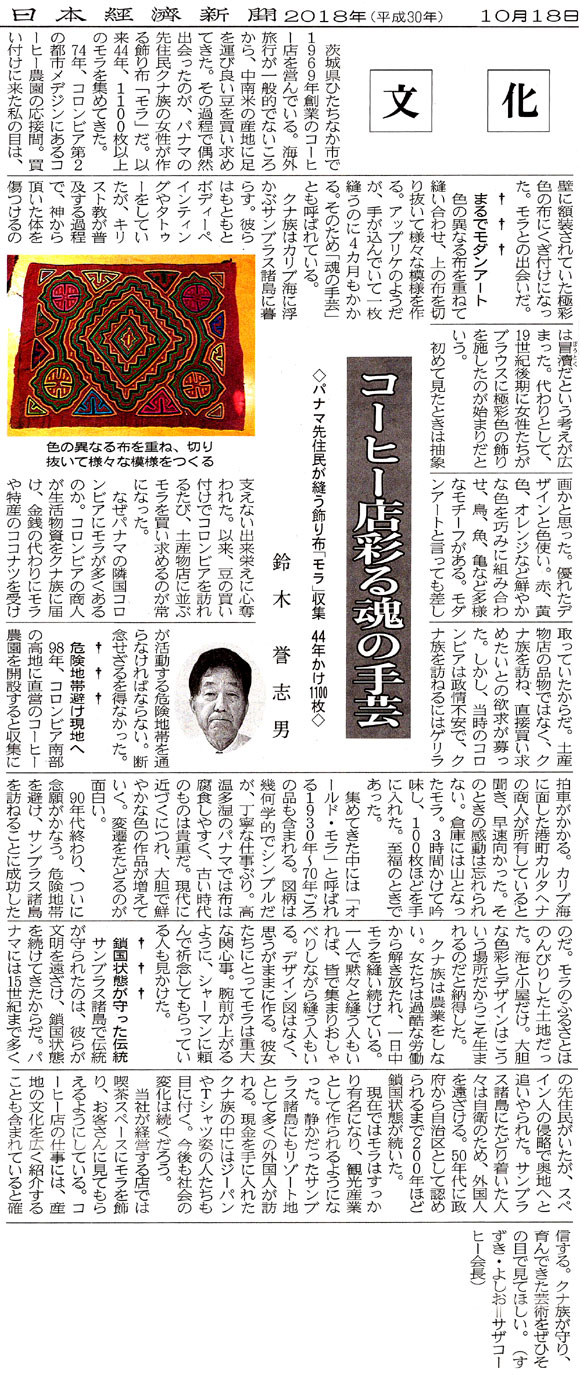

2018�N10��18���@���{�o�ϐV�����]�� |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 2018�N6��30�����s�@ No.110 �č��@�ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

| ��6��18���ߑO7��58���A���k���ɂĒn�k���������܂������A�S��肨�������\���グ�܂��B �{���ǎ҂̊F�l�Ȃ�тɂ����^���������Ă����Ђɂ�����܂��ẮA���v�ł��傤���B���w���܂ł��]���ƂȂ�A��������ꂽ���������Ƃ̃j���[�X�ł��B�F�l�₲�e�ʂ̕��X�ɔ�Q���Ȃ��������Ƃ����F�肵�Ă���܂��B �{���̕Ҕ_�ŐS�����Ă��邱�Ƃ́A1�Ŗڂ���ŏI�̕ł܂œǂ�ł�����������Ƃ������Ƃł��B����ǂ��A�e���r�E�V���E�G���E�^�u���b�g��p�\�R������̃j���[�X�����A�����������Ȃ������m��܂���B �������M�҂̌��e��ǂ܂��Ă��������Ȃ���(�������Q�l�ɂȂ�����A�S�䂩��錴�e���Ă���������)�ƁA�������Ă���܂��B�����Ă��ꂪ�A�����ł��F�l�̎Q�l�ɋ������Ɗ���Ă���܂��B ��3���ȍ~�A�ҏW�ɂ�������������̂́A4��3���@�É��݂��E��J�P�b�@�w�C���h�l�V�A�E�J�C���ւ̓����x(�艿1,200�~�A���Ȃُ��[��) 5��1���@����t�q �w���s�Ĕ����̗��x�i1,200�~�j 5�������@�u�l�G������v 6��3���@�u���{�R�[�q�[�����w��j���[�X75���v  6��25���@��J�P�b�@�w�A�K�T�E�N���X�e�B�[�ƃR�[�q�[�x�i�艿1,200�~�A���Ȃُ��[���j 6��25���@��J�P�b�@�w�A�K�T�E�N���X�e�B�[�ƃR�[�q�[�x�i�艿1,200�~�A���Ȃُ��[���j���{�Љ�w�j�w����u�Љ�w�j����40���v�i�艿2,000�~�j�A�����Ė{���ɂȂ�܂��B 6��3��(��)�@���{�R�[�q�[�����w������ƍ��e��ɏo�ȁB���w��j���[�X���u�n��25���N���}����ɓ����āv�����M�����B |

����w����A�Љ�w�R�[�X���w�сA����ȗ��A�Љ�w�j�ɋ����������A����ŁA�u�Љ�w�j�����v�̕ҏW�E�����̎�`�������Ă���B

����V���ŁA�����Z�Y�����A103�łȂ��Ȃ�ꂽ���Ƃ�m�����B �������E�������́A���̉��t���X�ؔ�v�搶�Ƃ͎Ⴂ������̌�����Ԃł���A�Љ�I�Ȕ��������ꂽ�搶���ł������B�����B ���{���Ɍf�ڗ\�肵�Ă����A�J�t�F�E�h�j�t���u����l�E����Y���ɂ��Ă̏����W�͎��ʂ̓s���ŁA�����Ɏ����z���Ƃ����Ă��������܂����B ���N5��26���ɂ́A���l���͂�ł̒a������A����́u�V���v�ōs���Ă����̂ɂƁA�c�O�łȂ�܂���ł����B

�H�ɂ́A�l���h���b�v���蕁�y�����̔ɓc���V���A�x�m���@�̕����B�j���A�A�^�J�ʏ��̏�g���a�T���Ƌ��ɁA�u����Y�����Âԉ�v���v�悵�Ă��܂��B�ڍד��e�����܂莟��A�e�Ђ̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���܂��B

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 2018�N3��30�����s�@ No.109 �t�� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

| ��2��22���@��N����ҏW���Ă����A�L���C����w�̒������q�����ƍ��c���Y�����Ғ��w�O���[�o�����̐i�s�ƃ��[�J�������̍s���x���o�ŁB ���̖{�ɒ��������́A�u�������l�c�s�ɂ�����(�R�[�q�[�̌O��܂��Â���)�Ƒ�O�g���藬�s�v�u�O���[�o���ƃ��[�J���̋��t�i���[���b�p�̃J�t�F�����j)�v�u�C���h�l�V�A�̃R�[�q�[�����v��3�{�̘_���\���Ă���B�����̂�����́A���X�ɒ������ĉ������B(A5��294�ŁA2,500�~�B���Ȃُ��[���j ��2��25���@�T�U�R�[�q�[�̗�ؗ_�u�j�����u���������͎�܂��j����v�ɏo�ȁB���̌�A�v���Ԃ�ɁA�T�U�R�[�q�[�{�X�Ɋ��B

��2���`3���@�u���{�R�[�q�[�����w��j���[�X74���v�A��J�P�b���E�É��݂����Ғ��u�C���h�l�V�A�@�J�C���ւ̓��ہv(A4���A�I�[���J���[�A1,200�~)�A�������u����ƕ���109���v�̕ҏW�Əd�Ȃ�A���ς�炸�̖Z�������������A���ׂďI���z�b�Ƃ���B ��3��19���@�{���̕\4�ɍL�����o���Ă��������Ă���A�x�m�ۋ@�̑��V�H��̏v�H���o�Ȃ̂��ߗ���B 19�����́A���s�ɂ��Z�܂��̑�w����̃[�~���t��ɂ��������A���d�ɂ��܂���B ��͑O�����痈��ꂽ�A���j���ɎQ�������l����(��C�A�؍��A��p�̕x�m�ۋ@�㗝�X�̕��X�B�����āA���{�̊猩�m��̎��������X��B)�Ƌ��ɁA�x�m�ۋ@��Ẩ���ɎQ�������k�B�y�����ꎞ���߂����B�E��� |

��3��20���@�u�x�m�ۋ@���V�H��v�̏v�H���ɎQ���B�_���̂��������Ȏ�����Ƃ������̂����߂đ̌��B�i���j�x�m�ۋ@�̍X�Ȃ锭�W���肤�B�ߌ�ɂ́A�����p�[�e�B�ɂ��Q���B

��3��21���@����u�J�t�F�E�h�E�����t���u���v�̊���Y���̂��ʖ�ɎQ���B���N103�B�g�̂̂ǂ��������Ƃ���͂Ȃ��A�V���ɂ��剝���������Ƃ̂��ƁB

��シ���̏��a23�N�ɁA���X���J���A�u�R�[�q�[�����̓X�v�Ƃ��āA�����ɑS���I�ɗL���ɂȂ�A����ȗ��A���܂ŁA���{��L���ȓX�Ƃ��āA�ŋ߂ł́A�O���̕��̖K��q����������Ȃ��悤�ł���B ���X�́A�ѕv�Ȃ𒆐S�ɁA���h�Ɉ����p����Ă���̂ŁA��������A���S���ė������ꂽ���Ƃł��낤�B �����́A�{���̑n�������o���ɓ������āA�����ɕҏW������F�l�ɓǂ�ł��������邩�ƍl�������A���������l�ɂ��o��肦��A���ꂾ���ł��F�m�x���L�܂�̂ł͂Ƃ������Ƃ�  �A�����邨����K�˂��Ƃ���A�I�[�P�[���Ă��������A����ȗ��A�����ɂ͖����A�L�����f�ځA����Ɍv5���̒P�s�{���o�����Ă����������B �A�����邨����K�˂��Ƃ���A�I�[�P�[���Ă��������A����ȗ��A�����ɂ͖����A�L�����f�ځA����Ɍv5���̒P�s�{���o�����Ă����������B����ȍ~�A5��26���ɂ́A�a������J�Â�����ƁA�v���o�͂��Ȃ����A����110���ŏ����W��g�ޗ\��ł���B |

||||||||||||||||||||||||||

| 2017�N12��30�����s No.108 �~�� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

��10��6��(��)�`7��(�y)�ɂ����AUCC�R�[�q�[�����يJ��30���N�L�O�s���ɎQ�������B

�v���N�����A������30�N�O��10��1���A�����يJ�ًL�O�W��ɎQ�����A�[�����ꂽ���Ƃ��u����ƕ����v�s�����v���ɂ��Ȃ����̂ł���B �������̈��߂Ȃ����́A���Z���ォ��A�i���X�ɋ����������A��w����ɂ́A�i���X��R��q�[�ɂ��ď����ꂽ�{�̎��W�ɂ��Ƃ߂Ă����B���̉ߒ��ŁA���茤���Ƃ̈ɓ�����(�̐l)�ƒm�荇���A���ł͋H�Q�{�ƂȂ��Ă��܂����w�ʔ�{�x��14���o�ł����B ����Ȋ��������ڂ��ꂽ�̂��A�u�i���X�o�c�v���u�i�����X�i�b�N�v���̎�ނ����肵���B ����Ȃ�����A�ɓ�������A�u���{�̃R�|�q�ꗪ�j�v�������Ă݂Ȃ����ƗU���A���M���Ȃ������̂���(�{���W�߂邾���ŁA�̌n�I�ɕ��͂��������ƂƁA���Ƃ��ƕ��͂��������Ƃ���肾��������)�A�ēx�̂��U���ɉ����A�����邨����܂Ƃ߂����͂��A���b�N�{�ɁA��������Ōf�ڂ���A������x�̍D�]���A�z�b�g�������̂ł���B �����̌�A���͂Ȃ��ƊE���u��������v�ɁA�u���E�Ɠ��{�̃R�|�q�ꂱ�ڂ�b�v���A�������p�������܂ŘA�ڂ����B�����ɁA�i���X�o�c�ɂ��ď�����Ă����̂��A����a�Y��(�̐l)�ł������B �b��߂��ƑO�L�̃��b�N����UCC�㓇���肪�u�R�[�q�[�����فv�����݂���Ƃ̗\���L�����o�Ă����B��������������́A����ْ��ɂȂ�ꂽ�A�ӔC�҂ł��鏔�����F��(�̐l)�ɂ�����āA�b�������Ă����������B �R�[�q�[�ɂ��Ắu�����فv�����Ƃ����A�������ɖ����ꂽ�̂ł���B�����āA���̌�A�����ق��������A�L�O�W��J�Â���A�����Q�������B �����ꂩ��30�N�����A�����{�������A�F�l�̋��͂̂������ł�������108�����o����悤�ɂȂ�ȂǁA���̂܂����̂悤�ł��邪�A���̔����ق�30���N�ɂ͂ǂ����Ă��Q�������������B ���̍Â��̒��Ɂu���{�R�[�q�[�����w��v�̊����ł����ꏏ���A�{���̓��W���S�����Ă��������Ă���A��J�P�b���̍u�����������̂ŁA���̓��̎Q���ƂȂ����B UCC�O���[�v�́A����30���N���@�ɁA����Ȃ�R�[�q�[�����̑n���ɒ��킷��A�uNEXT COFFEE CULTURE�v�\�����B(�{��54�ŎQ��) |

��10��6��(��)�ɂ́A�����s�ɂ����u��������Ɂv�ɂāA��\�̕��c���q�l�Ƃ�������B�����s�ɁA���������ăR�[�q�[�����߂�X��~�����ƊJ�݂����b��A�G��A�����{�[�A�R�[�q�[�ƕ����ȂǁA�b�͂��Ȃ��������A�{���ɂ����^���������邱�ƂɂȂ����B ��10���́A���̏�������u�����t�H�[�N�_���X�A���v�̍s���̂��߂̗��K��1��2���̍��e���s�Ȃǂ�����A������̊����Ɏ��Ԃ�����邱�Ƃ����������B ��11��4��(�y)�`5��(��)�́u���{�Љ�w����v�ŏ��Ђ��o�ł��Ă���Љ�w���ƁA�N1�s�́u�Љ�w�j�����v�A�����Ď��̏W�߂��Љ�w��(�������猻��܂ł̌Ï�)�̔��̂��߁A������w�ɏo�����B �����̎Љ�w�҂Ƃ̂ӂꍇ����A���N�y���݂ɗ��Ă����搶���w�@���A�܂��A�o�X���Ă���o�ŎЂ̎В���S���҂Ƃ̌𗬂��A�y���݂̈�ł���B����ɁA�S���e�n�̑�w�ŊJ�Â����̂ŁA���ꂼ��̑�w�̕��͋C�Ƃ����������m���B ���ԂɁA�\��������Ă݂��B�L�т�Ƃ����Ő��̒�́A�ߏ��̐e�q�A���A����ԂɎq�����悹�ĎU�Ă���l�A���݂̋i���X�ŃR�[�q�[�����ސl�ȂǁA�n��ɊJ�����ꈤ����Ă���l�q�������A�S�Ȃ��肵���B 11��26��(��)�ɂ́A�����w���(��\�E�L���K�Y���_����)�́u���J�u���R�[�q�[�w����v���A�T�U�R�[�q�[�ƈ���w�̋��͂ŊJ�u�A�i��i�s��S�������B �܂��A���̊ԁA�{���̎o�����ł���u�l�G������v45���̕ҏW�A12��3��(��)�u���{�R�[�q�[�[�����w��N���W��v�ɍ��킹�č쐻����N��u�R�[�q�[���������v24���̕ҏW�E����A�����Ă��̂܂ܖ{��108���̕ҏW�ƖZ�E���ꂽ�B ����ƕ���No.108�����]�� |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 2017�N9��30�����s�@No.107 �H���@�ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

| ��6��25��(��)�@���{�R�[�q�[�����w����x����Â��u��26�˂ŃR�[�q�[���y���މ�v(���E��z�m���Z���^�[�j�ɁA�L���K�Y���A���Ԋ����A��J�P�ӎ��ƈꏏ�ɎQ���B �������́A�����̃R�[�q�[���D�Ɩ�230�����Q���B����w�y�����E�����b���q���ɂ���u���q�V�S�̓R�[�q�[�������v�Ƃ��������[���u���A�����̃��[�J�[�e�Ћy�ю�����������X13�Ђ̋��͂́u�u���W���Y�R�[�q�[�v���ݔ�ׁA����w�W���Y���T�[�N���̐����t���y���B �A��ɂ́A���ˉw�ɂ���u�T�U�R�[�q�[�v�̓X�ŁA���������R�[�q�[�ƃP�[�L��H���Ȃ���A4�l�Œk�����B

���T�U�R�[�q�[�Ƃ����A���N�A�u�x�X�g�E�I�u�E�p�i�}�v�ōs����u�Q�C�V���R�[�q�[�v�̃I�[�N�V�����ɎQ�����A���D���邱�ƂŗL���ł��邪�A���N(2017)7��19���ɊJ���ꂽ�u�p�i�}�R�[�q�[�i�]��v�̃C���^�[�l�b�g�I�[�N�V�����ŁA3����ŗD�������R�[�q�[���ō��l�ŗ��D�����B�����9�N�A���̗��D�ɂȂ�B�x�X�g�E�I�u�E�p�i�} 2017 �I�[�N�V�������b�g �J�b�s���O��@�z�[���y�[�W���]��

���܂��T�U�R�[�q�[���c�́u�R�����r�A�T�U�_���v�Ŏ��n���ꂽ�R�[�q�[�����A�R�����r�A�E�J�E�J��FNC�i�R�[�q�[���Y�ҘA����j����Â����i�]��i8��5��)�ŁA90.31�̍ō��_���l�����u�D���v�����߂��B�o�i��32�_���ŁA���c�_���J��19�N�ڂ̉����Ƃ����悤�B�E��� |

��9��28��(��)�ɂ́A���{�R�[�q�[�����w��ƍ�}�f�p�[�g��ÁA�q���R�[�q�[���͂��u���ŃR�[�q�[���y���މ�v�ŁA4�N�A���Ŏi���S�������B ���̉�́AJICA�̋��͂ŁA�e���̃R�[�q�[���Y�҂����ځA���{�̏���҂ƑΘb���Ĉӌ�����������Ƌ��ɁA�e���̃R�[�q�[�������ł���Ƃ����A�y�����Â��ł������B

�����āA�{���ł́A�g�ˎ��u�����v�X��E�W���I���w����̗��x�������������Ƃ���A���̖{���̈ꕔ���Љ�Ȃ���A�Ȃ������������s�������́u�����Ŕ��s�ɍۂ��āv���f�ڂ������̂ł���B  �W����́A�O�C�O�C�Ɛl���������ޕ��͗͂͂������Ǝv���B�����āA���̐^���ɃR�[�q�[��Nj�����p�ɂ́A��������������B����ɂ��̖��X�u�����v�̕��͋C�ƃR�[�q�[�̖����A���������v���o���B �W����́A�O�C�O�C�Ɛl���������ޕ��͗͂͂������Ǝv���B�����āA���̐^���ɃR�[�q�[��Nj�����p�ɂ́A��������������B����ɂ��̖��X�u�����v�̕��͋C�ƃR�[�q�[�̖����A���������v���o���B���ɂ��Ďv���A�u�����v�ŁA�W������n�߁A����v�搶�����Ƙb�����������Ƃ���n�܂����A���̋G�����u����ƕ����v������A���ł��A�F���܂ɓǂ�ł���������̂����m��Ȃ��B ���ܘA�ڂ��Ă���Ă���u���n�d�B�v�����u���R�`���v�����A���́u�����v�̏�A�ł������l�ł���B�ǎ҂̑����̕����A�����ł��������ƂƎv���B ����Ȃ��Ƃ���A����A���������킯�ł��邪�A�ǂ�����l�ł������̕��ɓǂ�ł���������K���ł���B ����ƕ���No.107�����]�� |

||||||||||||||||||||||||||

| 2017�N6��30�����s No.106�@�č��@�ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

���O���Ōf�ڂł��Ȃ������@�u�X���@�j���Ǔ��v��(��)���A�f�ڂ��܂����B�u�J�t�F�E�h�E�����u���v��l�E����Y���Ƃ̑Βk�ł����A�Q�l�ɂȂ�� ��_�ɐG��A�M�d�ł��B ���O���Ōf�ڂł��Ȃ������@�u�X���@�j���Ǔ��v��(��)���A�f�ڂ��܂����B�u�J�t�F�E�h�E�����u���v��l�E����Y���Ƃ̑Βk�ł����A�Q�l�ɂȂ�� ��_�ɐG��A�M�d�ł��B�܂��@�u�X���@�j�������A���R���T�[�g�v���A���N��11��6��(��)�A�����s�́u������Ӄz�[���v�ŁA18��30���`20��30���܂ŊJ�Â���܂��B ��ẤA�u�X���@�j�������A���R���T�[�g���s�ψ���v(�����ǁE����������A��\�c������E�d�b090-8831-6024)�B���ꗿ3,000�~�B |

����N�����悵�Ă����u�V�A�g���E�J�t�F�c�A�[�v�A���x���̑ō����̖��A4��20���`25���A4��6���ŁA����15���ōs�����B���̎Q���҂́u�q���R�[�q�[�v�R�{���O��\�ɁA�I�s�����Ă����������B ���������̕��X�ɂƂ��ẮA���n�̑������C�c�A�[�������悤�ŁA����S�B����4��ڂ̓A�i�c�̕�Q�ł������B

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| �����a22�N�ɁA�V�h�ŊJ�Ƃ��A�����̕����l�Ɉ�����Ȃ���A�n�ƎҁE�ܖ����̐����ɂ���āA���a56�i1981�j�N�ɕX�����u���[�E��v���A�n��70�N�ɓ�����A���̔�������ɂ��A������ōĊJ���ꂽ�B

�e�[�u���E�֎q�E����͂��߁A����������̒��x�i���g�p�B����͎��������l���h���b�v�ŁA���c�q�����S���B�c�Ǝ��Ԃ́A11������20���B���T���j������і����ŏI���j���͋x�݁B�ꏊ�́A�����s����擌����2�|19�|13�i03-6279-3055�j�BJR�����쐼��(�n���S��]�ː�������)�����6���BAll About�����]��

��������́A���a�����A�����l�������Z��ł������߂��A�i���X�������������n��ł�����B�����Đ����A��Ƃ̒O�H���Y������ɂ����u���w�ҁv�̒��Ԃ�A35�N�O��̑�ꎟ���ۓ����̎��A�Љ�w�҂̐������l�Y���E�v������Ȃǂ𒆐S�Ƃ����w�ҁE�����l��������u���i�~�v���L���ł������B ���́u���i�~�v�A�{�X�͋���ŁA�V�h�ɂ��������Ə����ꂽ���̂����邪�A���́A�V�h�X�Ƃ����̂́A���̓�����X�̂��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B������A���̓X�̂��Ƃ����ׂ������A�����뎑���s���ł���B��������̕���������A���m�点�������B |

��4��10��(��)�@�X���@�j����́A�����ł��u�Âԉ�v�ɎQ���B�����v���̊�����̔��ĂŁA���ƃA�W���[�_�̔ɓc���V����A�x�m�ۋ@�̕����B�j�В��̌Ăт����ŁA�X���[�q������������痈���A�X������̎v���o�A�u�l���b�R�v�J����b�ȂǁA20���̎Q���҂����ꂼ��b���ꂽ�B  ��4��13��(��)�@���̓��́u�i���X�̓��v�ŁA���̍����ƂȂ����A���{�ŏ��̋i���X�u�ے��فv�̊J�Ɠ��ł���B�����������Ƃ߂��u�ے��ًL�O��v�ł́A�Ւn�߂��ɂ����u�V�����Y�J�t�F�v�ŁA���N�A���̓��ɏW����J���Đe�r��[�߂Ă���B ��4��13��(��)�@���̓��́u�i���X�̓��v�ŁA���̍����ƂȂ����A���{�ŏ��̋i���X�u�ے��فv�̊J�Ɠ��ł���B�����������Ƃ߂��u�ے��ًL�O��v�ł́A�Ւn�߂��ɂ����u�V�����Y�J�t�F�v�ŁA���N�A���̓��ɏW����J���Đe�r��[�߂Ă���B��5��26��(��)�@�����u���̊���Y����̖�103��(����104��)�̒a������A����́u�V���v�ōs���B�@�R�[�q�[�W�҂ƃp�C�v�N���u�W��20���̏o�ȁB ���O���̂��̗��ŋL�����u���{�̃t�H�[�N�_���X�v�̒ʎj�A���Ƃ��܂Ƃ߁A�D�]�����������A���ׂ��b��������B

����ƕ���No.106�����]�� |

||||||||||||||||||||||||||

| 2017�N3��30�����s�@ No.105 �t�� �ҏW������� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

| ���{���Ɍf�ڗ\����u�X���@�j���Ǔ��v��(��)�́A���ʂ̓s���ŁA��������ɂȂ�܂����B �������u�X���@�j�����Âԉ��v��O�łɈē������悤�ɁA4��10���A�����ōs�����ƂɂȂ�A�������N�l�̈�l�Ƃ��Ă��������܂��B���̂ق��̔��N�l�́A����Y(�J�t�F�E�h�E�����v��)�A�����B�j(�x�m�w�@)�A�ɓc���V(�A�W���[�_)�̊e���ł��B�X������̉��l�����o�ɂȂ�܂��B �Q����]�̕��́A���̓s����A���O�ɂ��m�点�������B�d�b�EFAX03-3209-7692�@���Ȃُ��[�܂ŁB  �����N��1���ɂ́A�{��32�ł���f�ڂ����A�㓡���̕ɂ�����悤�ɁA������w�u�����H�Ƒ�w�v�ɂ����āu�R�[�q�[�̉Ȋw�v�Ƒ肵���Љ�l�A�J�f�~�[�u�����J�Â���A�������̒��́u�R�[�q�[�̕����j�v��S�������B �����N��1���ɂ́A�{��32�ł���f�ڂ����A�㓡���̕ɂ�����悤�ɁA������w�u�����H�Ƒ�w�v�ɂ����āu�R�[�q�[�̉Ȋw�v�Ƒ肵���Љ�l�A�J�f�~�[�u�����J�Â���A�������̒��́u�R�[�q�[�̕����j�v��S�������B�����̍u���́A1��21��(�y)����A���T�y�j����5��A���ōs��ꂽ���̂ŁA�Q����23���B�M�S�ɒ��u����A����������ɂȂ����ȂǁA��ρA�L�Ӌ`�ȓ��e�̂��̂ł������B �����̍u���ɁA�{�����w�ǂ��Ă���A�������S�R�s�́u�۔r�M�������[�v(�S�R�s1�|28�A�d�b024-961-5671 ��\�̒�����}�q���Q������Ă����B

���ߑO10��30������̊J�u�Ȃ̂ŁA������������A����Ԃ̐V�����ŗ���ꂽ�ƌ����̂ŁA���̔M�ӂƁA����ɁA�R�[�q�[�ɂ��Ă����ƒm�肽������Q�������Ƃ����T���S�ɁA���S������ꂽ�B�u���̍ŏI��ɂ́A�u����ŏI��ɂȂ邩�Ǝv���ƁA���c���������A�����҂����v�Ƃ��b����Ă����B |

�����̒���A�吳���Ɂu�J�t�F�[�p�E���X�^�v�ɂ��ʂ��A����̃G�b�Z�C���c���Ă���A�S�R�o�g�̕��w�ҁE�v�Đ��Y��������ł����u�R�[�q�[�v������Č����A���s����̏�A���̂��сu�O������v�Ƃ��Ċ����������B�O��Ƃ́A�v�Ď��̔o���B �������́A���̂悤�ɏ����Ă���B�u�������镶���E�����l�͑吳���ォ������ɐe���ƁA��R�̒����ɏ�����Ă��܂��B����M�������[�ł́A�S�R�s�䂩��́u�v�Đ��Y�v�搶���������A���_���Łu����v�ȕ����Ɏd�グ��1�t�B�u���D���Ȗ{��Ў�ɁA�v�Đ搶������̘b�����܂����v �������A�����������u�����h�������������h���b�v���Ĉ���ł݂��B�N�Z���Ȃ��A�X�[�ƒʂ�̂ǂ����ɁA�F�l�ɏЉ�����Ȃ�܂����B

��2���`3�����߂ɂ́A�u���{�R�[�q�[�����w�j���[�X�v71���̕ҏW����Ƌ��ɁA5��4���ɊJ�Â����A�����������Ă���@�u�����t�H�[�N�_���X�A��70���N�L�O�p�[�e�B�[�v�ɋL�O�Ƃ��č����グ��A70���N�L�O���u�x��Ȃ���70�N�v�@�̕ҏW���i�s�B ���������Z2�N�̎�����x��Â���57�N�A���ł��^�c�Ɋւ���Ă��邪�A���܂łɁu���{�̃t�H�[�N�_���X�̗��j���ʂ��Ă܂Ƃ߂��L�����Ȃ��̂ŁA�l�I�ɏW�߂������̂ق��ɁA���X���@�ׂ邱�Ƃ�����A���x���u����}���فv�ɒʂ��Ă���B ���Ƃ����Ă��A����2�T�Ԃ́A�{�����s�ɂƂ肩�����āA��������f�B4��20������́A�u�V�A�g���E�J�t�F����c�A�[�v�ɏo�����鐢�b���̎d��������A���̑O�܂łɋL�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�͂����Ăǂ�Ȏd�オ��ɂȂ���B |

||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||

| 2016�N12��30�����s �@�~���@No.104 �ҏW���ւ� | |||||||||||||||||||||||||||

| ���c�@�G�i |

|||||||||||||||||||||||||||

HP���]��

HP���]��

![���{�R�[�q�[�����w�� facebook���]��](image/news/n_18/n_110_04.gif)

�����́A�L���K�Y�����w���_�����́u�R�[�q�[�̉Ȋw�v�A�n���̃W���Y�g���I�uJAZZ�E�~�j�R���T�[�g�v����ŁA��W�����ɒ���I�[�o�[�̒���ƍD�]�������B

�����́A�L���K�Y�����w���_�����́u�R�[�q�[�̉Ȋw�v�A�n���̃W���Y�g���I�uJAZZ�E�~�j�R���T�[�g�v����ŁA��W�����ɒ���I�[�o�[�̒���ƍD�]�������B

�����̐ݗ��ҁE�A�i�c�Ɓu�ے��فv�ɂ��ẮA���̒����w���{�ŏ��̋i���X�x(���Ȃُ��[���E1,500�~)�ɏڂ��������Ă���̂ŁA���ǂ݂��������������A�O�m�d�@���A���̔�̌����Ă����r�����u�I���b�N�X(��)�v�ɔ��p�������߁A��ނ������ꎞ�A(��)��a���v(�������M�В�)�̍D�ӂŁA���Ђ̑q�ɂɑ�ɕۊǂ��Ă��������Ă����B

�����̐ݗ��ҁE�A�i�c�Ɓu�ے��فv�ɂ��ẮA���̒����w���{�ŏ��̋i���X�x(���Ȃُ��[���E1,500�~)�ɏڂ��������Ă���̂ŁA���ǂ݂��������������A�O�m�d�@���A���̔�̌����Ă����r�����u�I���b�N�X(��)�v�ɔ��p�������߁A��ނ������ꎞ�A(��)��a���v(�������M�В�)�̍D�ӂŁA���Ђ̑q�ɂɑ�ɕۊǂ��Ă��������Ă����B

��3��21��(�j��)

��3��21��(�j��)